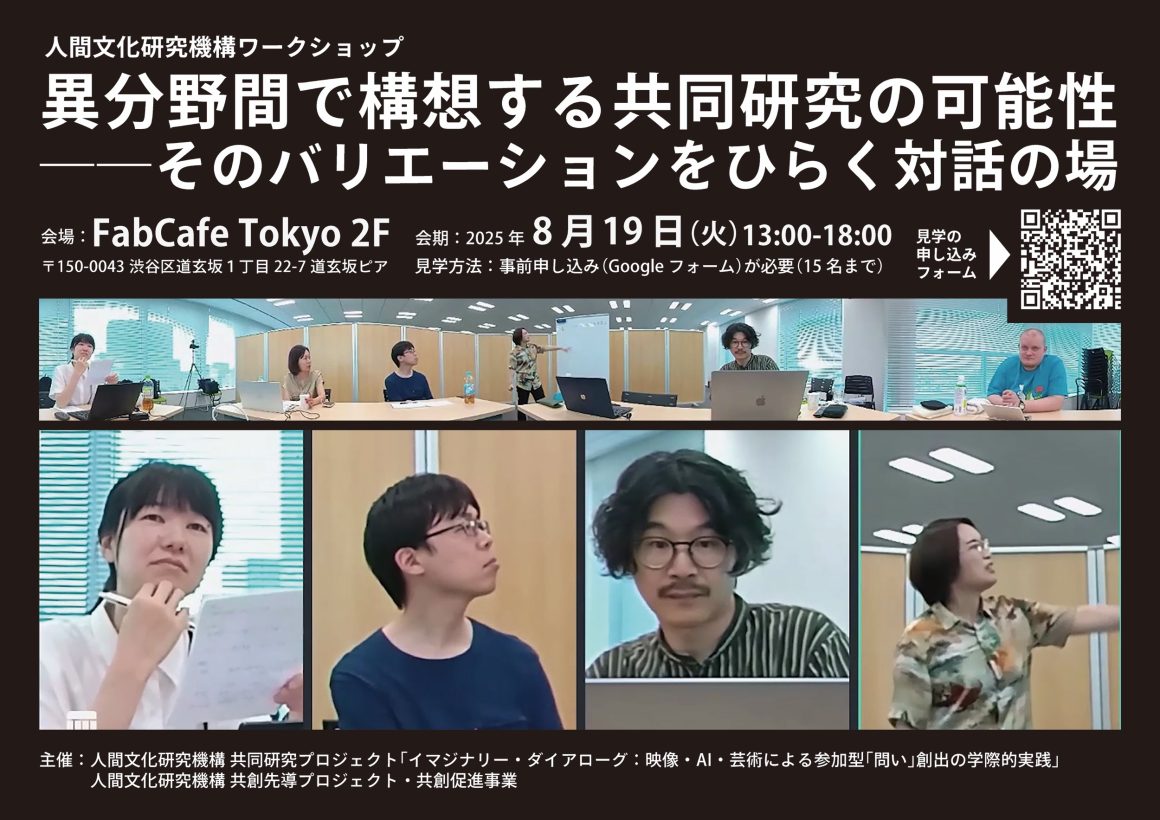

人間文化研究機構ワークショップ「異分野間で構想する共同研究の可能性──そのバリエーションをひらく対話の場」

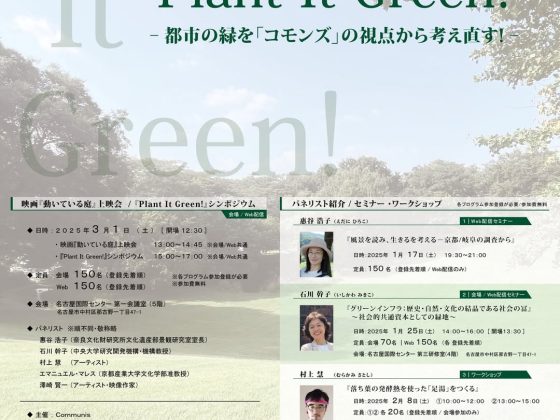

7月に京都で開催した地球研×九州大ワークショップ「アートとリサーチを横断する表現者たちによる共創の可能性」(https://www.chikyu.ac.jp/rihn/events/detail/290/)に続いて、2025年8月19日(火)に渋谷にあるFabCafe Tokyoで人間文化研究機構ワークショップ「異分野間で構想する共同研究の可能性──そのバリエーションをひらく対話の場」を開催します。

人間文化研究機構の人文知コミュニケーターらが中心となってスタートした共同研究プロジェクト「イマジナリー・ダイアローグ:映像・AI・芸術による参加型「問い」創出の学際的実践」が主宰するワークショップです。

今回はセミクローズドのイベントとなりますが、以下よりお申込みいただき見学が可能です。ぜひご参加ください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI

■フライヤーのダウンロード

https://texsite.net/wp/wp-content/uploads/2025/08/flyer250811.pdf

— 以下イベント詳細 —

人間文化研究機構ワークショップ「異分野間で構想する共同研究の可能性──そのバリエーションをひらく対話の場」

日時:2025年8月19日(火) 13:00-18:00(12:45 開場)

会場:FabCafe Tokyo 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目22−7 道玄坂ピア 2F

主催:人間文化研究機構 共同研究プロジェクト「イマジナリー・ダイアローグ:映像・AI・芸術による参加型「問い」創出の学際的実践」、人間文化研究機構 共創先導プロジェクト・共創促進事業

見学方法(無料):事前申し込み(Googleフォーム)が必要(15名まで)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI

【注意点】当日は、映像と写真で記録撮影を行います。360度カメラで撮影するため、一般見学者の方々の姿が映り込む可能性があります。この点、ご了承いただき、お申し込み下さい。

■ご案内

異なる専門が出会うとき、どんな「問い」が生まれるのでしょうか。

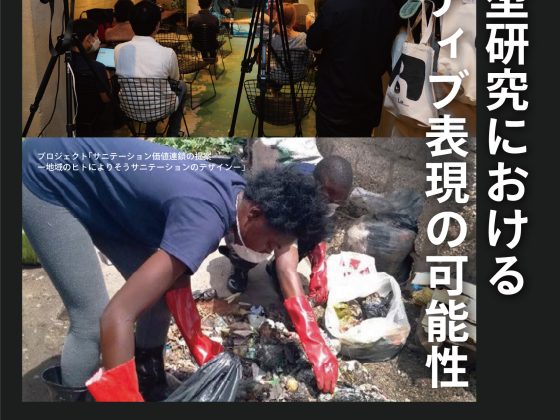

このワークショップは、人間文化研究機構(人文機構)の人文知コミュニケーター※1らが主宰する共同研究プロジェクト「イマジナリー・ダイアローグ:映像・AI・芸術による参加型「問い」創出の学際的実践」(代表者:澤崎賢一、2025年度〜)の一環として実施されます。このプロジェクトは、映像・対話・芸術表現を通じて、分野や立場を越えた「問い」の創出プロセスを可視化し、学際的な知の可能性を探る実験的実践です。

今回のワークショップでは、自然科学・人文学・社会科学・芸術など、多様な領域にまたがる研究者たちが集まる、構想的対話の場を創出し、まだ実現されていない共同研究のアイデアを持ち寄り、即興的にふくらませながら、新たな関心や問いのかたちを探っていきます。

また、このワークショップはセミクローズド形式での開催となり、見学参加には事前申込が必要です。この場は、完成された成果を提示するものではなく、むしろまだ方向性も結論も見えない状態での、揺らぎや拡散をともなう「構想的対話」にこそ価値を置いています。そのため、議論が噛み合わなかったり、途中で逸れたり、問いがまとまらないまま終わることも十分にありえます。そのため見学参加をご希望の方には、そうした実験的で不確定な場の性質をご理解のうえで、「いままさに生成されつつある問いのプロセス」に関心を持ち、かつその不確定性そのものを楽しむ余白を受け入れていただける方に限らせていただきます。

当日は、事前に共有しておく参加研究者のそれぞれの専門やこれまでの研究を前提に、同じく事前に各研究者によって準備される共同研究案の提示を出発点にします。そして、当日の対話の流れの中から、その場で新たに思いついた問いや構想を即興的に共有し合います。ここで私たち大切にしたいのは、実現可能性の検討ではなく、あくまで「こんな研究もありえるかもしれない」という構想的な思索の交差です。ひとつの問いが別の問いを引き寄せ、意外な組み合わせから新たな可能性が立ち上がる――そんな偶発性や未分化の思考の芽生えにこそ、未来の学際的研究の原点があると私たちは考えています。

このような思索的対話のプロセスを、私たちは〈イマジナリー・ダイアローグ〉と呼びます。これは、目的が定まった研究の実行ではなく、構想の段階にあえてとどまりつづける方法論的な実験です。成果や実装を急がず、思考や感覚が揺れる「余白」に留ることから、対話的な知の可能性を拓こうとする試みです。

当日のワークショップの様子は映像で記録され、後日、参加者のふりかえりやレポートと共に、アート表現・編集デザイン・AIツールなどを活用して多角的に分析・再構成されます。議論の中から立ち上がったプロジェクト案や共有された問い、さらには共感に至らなかった問題意識までを記録し、それらを可視化・アーカイブ化した成果物(構想案、キーワード群、ビジュアルイメージ、テキスト等)は、今後の新たな対話と協働の場づくりのための資源として活用していきます。

まずは問いの手前に立ち止まり、誰かとともに考えてみる時間を、ぜひご一緒ください。

■プログラム

12:45-13:00 開場

13:00-13:30 趣旨説明

澤崎 賢一(アーティスト・映像作家/総合地球環境学研究所)

13:30-18:00 〈イマジナリー・ダイアローグ〉

「もしこれから我々参加メンバーが協働して共同研究を行うとしたらどんなプランが考えられるか」を参加者全員でディスカッションします。実際に共同研究を実施することが目的ではなく、むしろ実現に向けて急がず、仮想的なアイデアにとどまり続けることで「想像的な可能性の幅」を保つことがねらいです。

※各参加者の自己紹介、研究内容は事前に共有しておきます

13:30-13:45 参加者の研究内容について質疑応答

13:45-15:00 事前に用意した共同研究プランの発表(約10分× 8名)

15:00-16:00 共同研究プランについてコメントし合う

16:00-16:15 休憩

16:15-17:00 最も関心の高い共同研究プランを選択する(1〜3案)

17:00-18:00 選択した共同研究プランについて意見交換

18:00 終了

■参加研究者

岡村 麻子(政策研究/文部科学省科学技術・学術政策研究所)

石河 睦生(医用工学・人間工学/桐蔭横浜大学)

一ノ瀬 俊明(地理学/国立環境研究所)

河田 翔子(中世説話文学/国文学研究資料館)

工藤 さくら(宗教学・文化人類学/国立民族学博物館)

ヌラディ ラディティヤ ハリマン(宗教学・日本学/国立歴史民俗博物館)

藤戸 尚子(進化生物学/新潟大学脳研究所)

横山 晶子(言語学/国立国語研究所)

大場 豪(西洋建築史/人間文化研究機構)/進行・運営

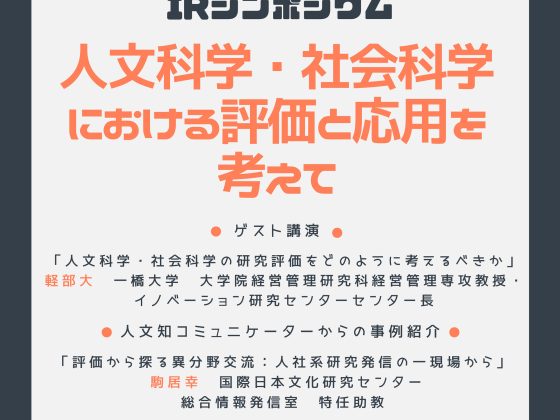

駒居 幸(日本近現代文学/国際日本文化研究センター)/進行・運営

澤崎 賢一(アーティスト・映像作家/総合地球環境学研究所)/進行・運営

※1 人文機構「人文知コミュニケーター」とは?

人文知コミュニケーターは、人文機構が養成する社会と研究をつなぐ研究者です。人間文化研究の成果をわかりやすく社会に伝えるだけでなく、社会の声や関心、現場の感覚を丁寧にすくい取り、それを研究へと還元する役割を担っています。展示、映像、出版、ワークショップなど多様なメディアや機会を活用し、研究と社会の双方向的なつながりをつくり出すためのコミュニケーションの実践に取り組んでいます。

加えて、近年ではこの役割を単なる「発信」や「広報」にとどめず、異なる分野の研究者や表現者をつなぎ、未分化な問いや構想を対話的に育てていく知的実践として発展させる動きも広がっています。今回取り組むワークショップのように、すぐに成果へと結びつけるのではなく、揺らぎや摩擦のなかにある創造性に注目しながら、知と知のあいだにある関係性や過程そのものを記録し、再構成し、共有することも重要な役割です。

つまり、人文知コミュニケーターは、人文学を基盤にしながらも、分野横断的な問いの生成、協働の場の設計、表現を通じた思索の触媒としても機能する、「知の媒介者」であり、「創造的な対話の設計者」でもあります。

■プロジェクト「イマジナリー・ダイアローグ」の構成メンバーは以下(状況によってメンバーの入れ替わりの可能性あり)

【代表者】澤崎賢一(総合地球環境学研究所)、大場豪(人間文化研究機構)、河田翔子(国文学研究資料館)、工藤さくら(国立民族学博物館)、駒居幸(国際日本文化研究センター)、ヌラディ・ラディティヤ(国立歴史民俗博物館)、横山晶子(国立国語研究所)